Ce que Cécile dit de l’inceste

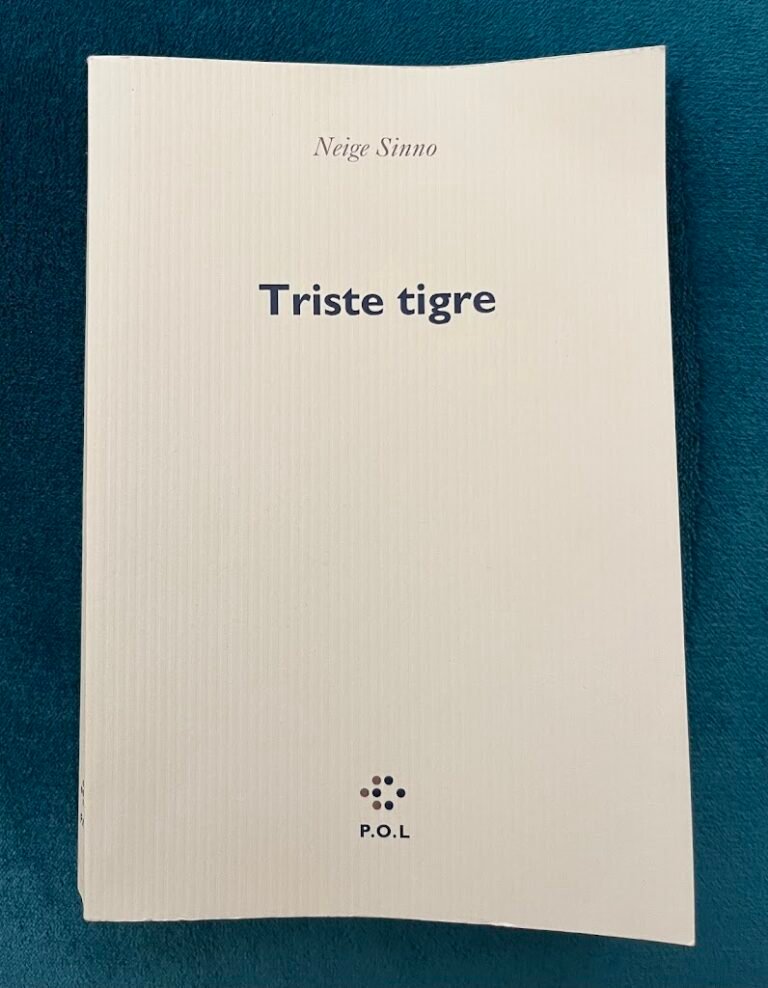

Comme après chaque lecture ou écoute d’une œuvre où l’inceste est central (de Triste tigre de Neige Sinno au podcast de Charlotte Pudlowski « Ou peut-être une nuit » en passant par Le voyage dans l’Est de Christine Angot par exemple), l’impression tenace que tout a été dit, que rien ne peut être ajouté. Pourtant, une fois encore, l’essai graphique de Cécile Cée – très novateur dans sa forme – Ce que Cécile sait, journal de sortie d’inceste, raconte ce qu’on sait sur l’inceste (pour peu qu’on s’y intéresse) mais aussi tout ce qu’on oublie parce qu’une des dynamiques majeures de l’inceste c’est justement l’oubli. Le savoir est là et, subitement, il s’évapore. Les souvenirs sont là et, subitement, la question de la véracité des scènes vient laminer le savoir intime que le sujet possède sur sa vie.

L’inceste, un interdit de penser

Cécile Cée a donc grandi dans une famille incestueuse et elle n’en finit pas de découvrir ce que ça lui a fait et d’en payer les conséquences familiales et traumatiques. La levée de l’amnésie est ainsi faite : il s’agit parfois d’une libération qui permet la compréhension de soi mais c’est aussi toujours le rejeu du traumatisme. Son essai graphique est une plongée dans son histoire personnelle mais constitue aussi une mine d’informations sur l’inceste et l’incestuel puisqu’elle s’appuie notamment sur les travaux de Paul-Claude Racamier (L’inceste et l’incestuel) et sur le rapport de la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (CIIVISE).

Incestuel

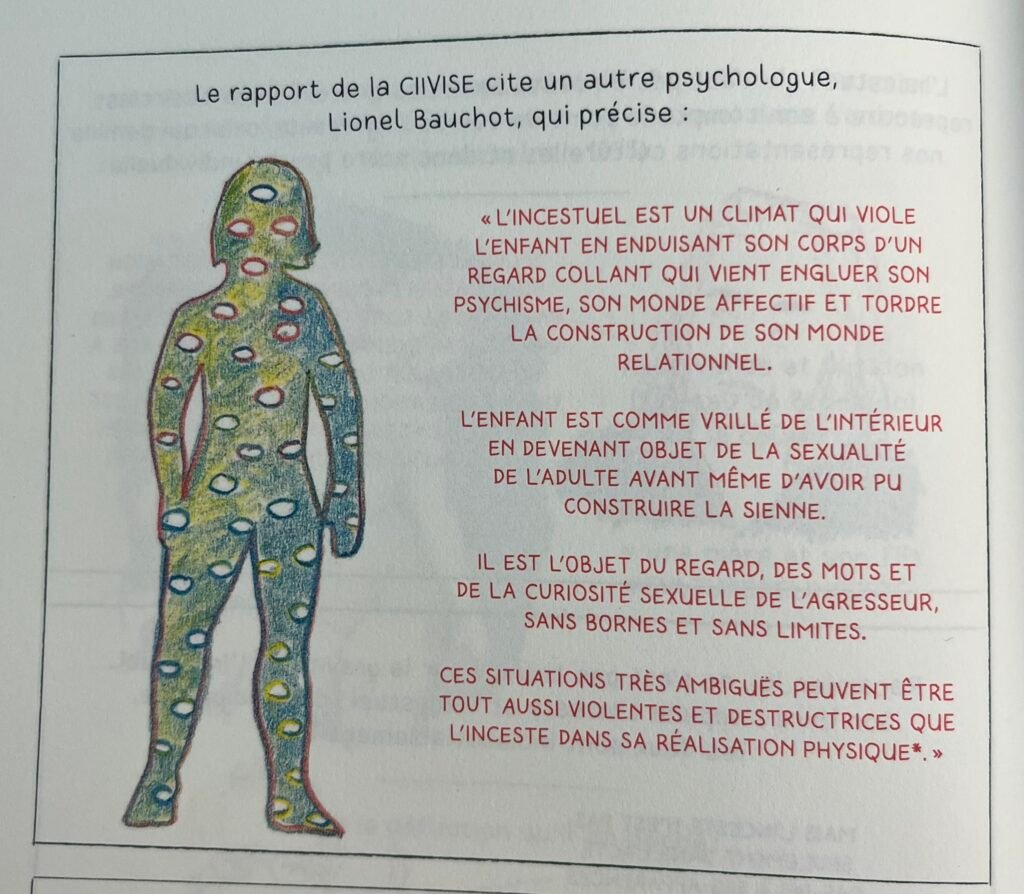

Nous voilà donc plongés dans une vie de famille, et l’autrice et dessinatrice en profite en même temps pour déplier le concept d’incestuel – peu et mal connu mais ô combien utile pour prendre la mesure des dégâts psychiques faits sur les enfants qui deviennent ensuite des adultes englués, tordus et comme « vrillés de l’intérieur » comme l’explique le psychologue et psychanalyste Lionel Bauchot.

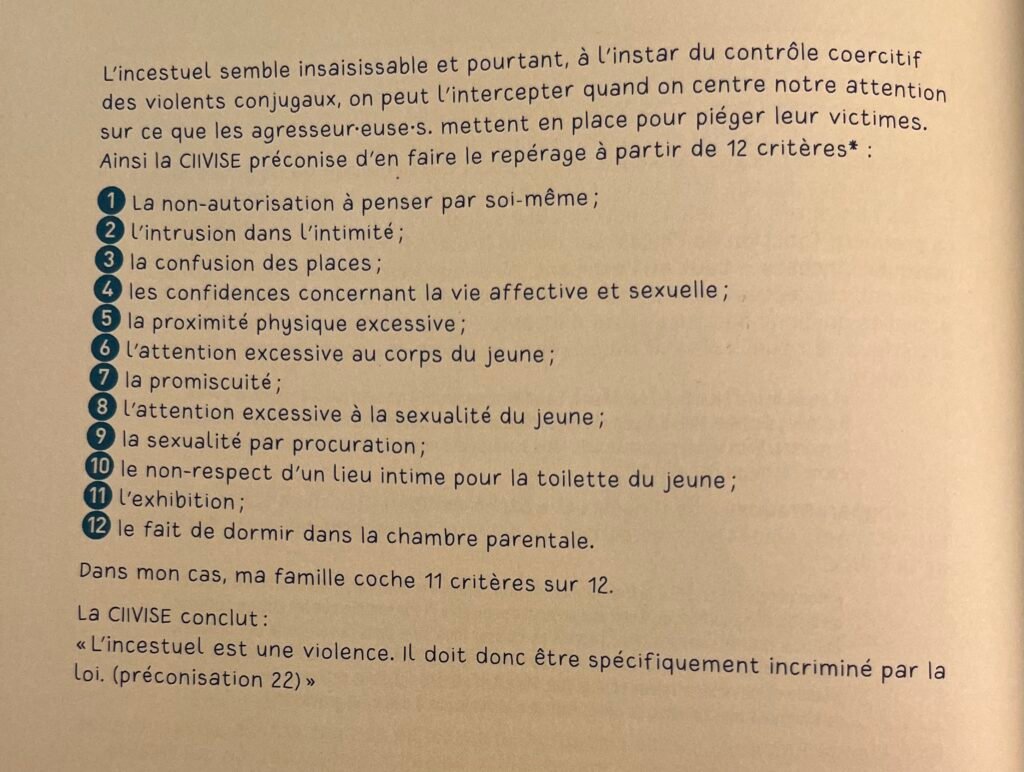

L’essai de Cécile Cée a en plus le mérite d’accompagner les lecteurs à s’interroger sur leur famille. La thèse de Racamier est actualisée par le rapport de la CIIVISE qui préconise de faire le repérage de l’incestuel en 12 points.

Et ainsi rendre visible le continuum que sont les violences faites aux enfants, allant du non-respect de l’intimité des adultes comme des plus jeunes au viol. Pas d’inceste sans un climat incestuel, mais nul besoin d’inceste pour détruire quelqu’un, l’incestuel « suffit ».

Comparaison n’est pas raison

Cécile Cée fait un autre « choix », celui de ne pas montrer l’agression de son père. Incapable de décrire cet acte dans son journal de sortie d’inceste, de le dessiner, même si elle est consciente du motif attendu dans ce genre de récit. Neige Sinno avait déjà mentionné dans Triste tigre cette sorte de passage obligé des récits d’inceste. Seulement Cécile Cée en est physiquement incapable. Alors autant ne pas se forcer. Vu de ma place de psychologue et psychanalyste, je considère ce « choix » comme une trouvaille libératrice. Ce faisant, elle évite aux lecteurs/patients de se comparer. Élément constant qui fait obstacle au travail sur soi parce que toutes les victimes disent la même chose, soit en substance « pourquoi vais-je si mal alors que X va mieux alors qu’iel a vécu pire ? ». Cela témoigne certes d’une résistance au travail thérapeutique et d’une croyance erronée dans le fait que les autres victimes vont mieux, mais ça imprime surtout une logique de comparaison entre les victimes et/ ou entre les actes tout en dédouanant les auteurs qui ne voient pas la gravité de leurs actes mais aussi la justice qui applique des peines en fonction des actes censés donner le plus de plaisir aux agresseur•euses comme l’explique Dorothée Dussy dans Le berceau des dominations. C’est donc encore une manière d’empêcher les victimes de comprendre la gravité de ce qu’on leur a fait et la société d’y faire face sans faux-semblant.

Confusion des places

Dans ce récit foisonnant, l’autrice fait une place centrale à la question de la confusion des places. Abordé en premier lieu sous l’angle de l’arbre généalogique, elle donne à voir les branches tordues de sa famille. C’est un classique de l’inceste. Elle n’a pu réaliser son arbre généalogique qu’à l’aide d’une thérapeute, ne trouvant pas seule comment symboliser les unions et filiations. Les difficultés et questionnements sans fin liés à la représentation généalogique sont aussi un classique de l’inceste. Ailleurs pour une autre famille c’est l’arbre généalogique sur sept générations patiemment réalisé et encadré qui est finalement perdu. Il rendait visible le cousinage avec un couple (de 31 ans d’écart) présent des deux côtés de la famille à la cinquième génération et leurs deux enfants, dont la mère et la fille portent le même prénom. La confusion des places se joue donc entre ascendants mais aussi à l’intérieur de la fratrie dans les choix des prénoms. Chez Cécile Cée, « les filles », telles qu’elles sont appelées avec sa sœur et sa cousine sont interchangeables par leurs prénoms. Processus largement inconscient de la part des parents mais très fréquent dans les familles incestueuses. Il arrive même qu’un prénom soit « oublié » alors qu’à bien y réfléchir il s’est inscrit à la place d’une fausse couche. Ce que l’autrice questionne en creux c’est la difficulté à s’individualiser pour l’enfant quand l’identité donnée par les parents imprime une indifférenciation.

Le cas Gainsbourg, « l’inceste le plus connu tu de France »

Le courage de Cécile Cée ne se limite pas à son cas, elle documente brillamment comme le fil rouge de son ouvrage le cas de la famille Gainsbourg, ce qui en France est une prise de risque vu la place prise dans le champ culturel par Serge Gainsbourg, Jane Birkin et Charlotte Gainsbourg. Démonstration implacable et atroce des actes, de la cécité, des compromissions et des circonstances atténuantes qui sont toujours avancées pour protéger les auteurs et faire perdurer le système inceste. Dans son enquête, elle mentionne le passage de France Gall sous la coupe de Serge Gainsbourg. À 18 ans, il lui écrit et elle interprète « Les sucettes » dont le sous-entendu sexuel n’échappe qu’à elle. En 2015, à 68 ans, la chanteuse s’autorise à dire dans une interview que « c’était horrible » et que ça a changé son rapport aux garçons. 24 ans après la mort de Gainsbourg.

Mais dans ce cas, le doute est permis. Pourquoi France Gall fut-elle la proie parfaite pour lui ? Cécile Cée n’investigue pas davantage car entre sa propre famille et celle de Gainsbourg, le matériau est déjà suffisant. Et pourtant 8 ans après Les sucettes, France Gall débute une deuxième carrière, interprétant les chansons que lui écrit Michel Berger. La déclaration d’amour est communément citée comme le premier titre qu’il lui a écrit. Or sur un 45 tours il y a une face A et une face B, et la face B de cette « déclaration » est une chanson au titre perturbant Si l’on pouvait vraiment parler.

La deuxième strophe se veut plus explicite :

Si l’on pouvait vraiment parler

Je te décrirais la maison

Ou mon père m’a embrassée

Peut-être plus que de raison

Si l’on pouvait vraiment parler

Autrement dit, puisque la question de l’inceste est posée : France Gall a-t-elle été victime de la perversion de Gainsbourg par le hasard d’une rencontre artistique ou bien était-elle socialisée dès sa vie de famille et donc la proie facile lorsqu’elle a croisé la route de ce prédateur ?

La mère et le psychanalyste

Dans le chapitre consacré à sa mère, Cécile Cée s’appuie de nouveau sur Paul-Claude Racamier. Ainsi, p. 99, elle rappelle que dans L’inceste et l’incestuel, le psychanalyste qualifie les mères des familles incestueuses comme moins intéressées par les actes que par les pensées. La destruction narcissique plane dans ces contextes. Il est donc d’autant plus dur pour les victimes de parler. La mère de l’autrice n’échappe pas à la règle. C’est d’ailleurs semble-t-il une des limites de la psychanalyse orthodoxe (entendez par là comme se limitant au corpus de Freud et de Lacan). Cette psychanalyse est aussi davantage intéressée par les discours que par les actes. Une des pistes d’explication de cette situation est que le fondateur était lui-même englué dedans ayant mis au jour les pratiques incestueuses de son père mais refusant d’en tirer les conséquences sur sa théorie pendant plusieurs décennies. Il s’est débattu pendant longtemps avec sa mémoire et a tordu ses concepts pour ne pas trop écorner le père. Ce stigmate est toujours à l’œuvre si on n’y prend pas garde dans les séances. C’est ainsi que j’interprète le passage à l’acte du psychanalyste de Cécile Cée qui lui hurle dessus alors qu’elle élabore sur le divan autour de la « relation » entre deux enfants de la famille. Incapable de penser ce qu’elle apporte là, il agit par le cri.

La psychanalyse permet-elle aux anciennes victime d’inceste d’agir ? Il n’y a évidemment pas de réponse univoque puisque chaque individu chemine comme il le souhaite et le peut, et qu’il n’existe pas une psychanalyse mais (heureusement) des psychanalystes. Je mentionnerai toutefois ici une analysante qui à un moment de son analyse a demandé à repasser en face à face. Pas à n’importe quel moment évidemment : quand celui qui l’avait violée dans son enfance a reparu dans sa vie d’adulte et qu’elle savait qu’elle devrait faire avec sa présence pendant quelque temps. Elle devait agir à ce moment-là et le face à face lui a sûrement fourni plus d’agentivité que le divan. Elle a pu poursuivre son analyse, mais assise.

Caroline Bernard, psychologue, 6 rue Guépin, 44000 Nantes, 06 80 66 22 55